[더프리뷰=서울] 한혜원 음악칼럼니스트 = 지난 10월 17-20일, 예술의전당 오페라극장에서 국립오페라단이 바그너의 <탄호이저> 전막을 공연했다. 국립오페라단으로서는 1979년 중앙국립극장에서 이 작품을 국내 초연한 바 있으나, 원어로 공연한 것은 이번이 최초였다.

<탄호이저>는 1845년 바그너가 드레스덴 궁정음악가 시절 초연했던 작품이다. 이후 스위스로 망명한 후 1861년 파리에서 대폭 수정을 한 파리 버전도 있다. 많이 알려진 음반들은 주로 파리 버전이다. 국립오페라단의 무대는 서곡은 드레스덴 버전, 1막은 발레 장면을 삭제한 파리 버전, 2·3막은 드레스덴 버전으로 했다. 현재 만하임 국립극장 상임연출가로 유럽 무대에서 바쁘게 활동 중인 요나 킴이 연출을 맡았다. 2016년 국립오페라단의 <로엔그린>으로 한국 무대에 섰던 필립 오갱이 국립심포니오케스트라의 지휘봉을 잡았다.

지휘자 필립 오갱은 “엘리자베트와 탄호이저는 각자 자기만의 방식으로 세상과 맞서 싸운다”고 말했다. 음악으로 인물들의 대비를 분명히 보여주고자 한 것이다. 국립심포니는 오페라 오케스트라의 역할을 충실히 수행했다. 본래 바그너 오페라는 강렬한 사운드를 분출하고 그 오케스트라 사운드를 헬덴싱어들이 뚫어버리기 마련이지만, 오갱의 오케스트라는 성악가들에게 상당히 맞추되 효과는 선명하게 내는 영리한 전략을 구사했다. 3막 엘리자베트의 기도에서의 클라리넷, 또 ‘드레스덴 아멘’에 등장하는 플루트가 인상적이었다.

<탄호이저>의 등장인물들은 13세기 실존했던 사람들이다. 13세기 독일 튀링엔 지역의 음유시인들인 탄호이저와 볼프람 폰 에셴바흐, 그리고 가톨릭에서 성녀로 추앙받는 엘리자베트가 그들이다. 수백 년이 흘렀고 음유시인과 성녀는 옛 전설이 되었으나, 연출자 요나 킴은 그들의 이야기를 현대로 옮겨왔다.

서곡이 연주되는 동안 무대는 엘리자베트 성녀상(성모상이 아님)이 전시되어 있는 작은 공간을 보여준다. 이어서 펼쳐지는 베누스베르크는 여신 베누스의 신화적 공간이 아니라 호텔방이다. 객실 양 옆 복도에서 실종된 약혼자를 찾으러 다니는 엘리자베트와 볼프람이 보였다.

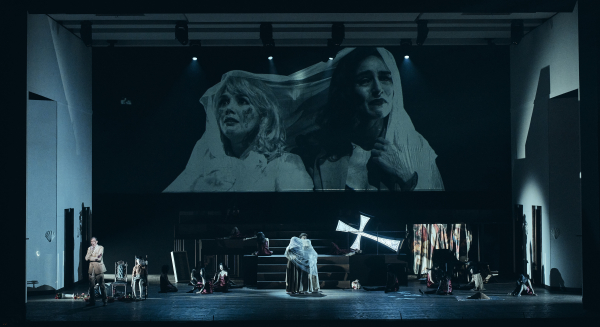

라이브 카메라가 공연의 처음부터 끝까지 등장해 다면적인 연출을 시도했다. 라이브 카메라는 주로 인물의 표정에 초점을 맞추었는데, 이를테면 탄호이저가 2막 경연대회에서 노래할 때 반발하며 퇴장하는 여성 순례자들의 표정을 비추거나, 3막에서 함께 베일을 쓰고 돌아선 여인들의 얼굴을 비추는 것이다. 관객이 인물들의 표정과 생각, 정서를 이해하고 공감하는 데 큰 도움이 되었다.

<탄호이저>의 주제는 ‘사랑을 통한 구원’이다. 여성의 희생으로 어리석은 짓을 한 남성이 구원받는 것이 바그너의 오페라마다 반복된다. 현대 오페라에서는 당연히 이 메시지를 비판적인 시선으로 보고, 다양한 해석을 시도하고 있다.

흔히 베누스는 팜므파탈, 엘리자베트는 성녀로 설정된다. 이 작품에서도 베누스는 도발적인 붉은 머리, 엘리자베트는 금발인 고정적인 이미지를 선보였다. 그러나 연출자는 엘리자베트와 베누스를 이분법적으로 나누지 않았다. 그녀들은 베누스베르크의 벽을 사이에 두고 서로 무릎을 꿇었다. 베누스는 탄호이저의 배신을 막기 위해, 엘리자베트는 탄호이저가 돌아오기를 바라며. 3막에서 두 여인이 결혼예식의 베일을 같이 쓰는 장면 역시 같은 목적을 띠고 연출되었다. 각각 탄호이저의 사랑을 갈망했으나 그 소원이 이루어지지 않을 것이라고 예감하는 장면이었다. 또 3막에서는 베누스의 후예인 붉은 옷의 여자가 아기를 안고 마지막에는 성모의 이미지로 전환되었다. 상반된 캐릭터이지만 베누스와 엘리자베트는 샴 쌍둥이같은 존재다. 욕망과 순수는 한 여성 안에 내재된 상반된 성질로 비춰졌다. 연출자는 베누스와 엘리자베트가 본질적으로 같은 인물임을 강조했다.

탄호이저와 다른 음유시인이 그토록 대립했던 ‘사랑의 본질은 순수인가 쾌락인가’의 문제는 여기서 무의미해진다. 원작과 달리 베누스는 2막 음유시인 경연대회 내내 무대에서 맴돌며 연인의 육체뿐만 아니라 정신까지 온전히 소유하기를 원하고 있음을 라이브 카메라가 중계했다. 그리고 탄호이저가 “사랑의 본질은 쾌락”이라고 외칠 때 엘리자베트가 동조하는 장면이 나온다. 순수한 여인도 육체적인 사랑을 갈망하는 것이다. 신성한 판결을 내리는 영주 헤르만조차 앞서 베누스의 유혹에 흔들리는 장면이 나온다. 인간에게는 누구나 욕망과 순수의 영역이 있음을 깨닫게 해주는 연출의 묘미들이었다.

프랑스 출신 메조 소프라노 쥘리 로바르 장드르는 무대 장악력이 뛰어난 성악가였다. 깊은 음색이 품은 관능과 카리스마, 인간의 배신에 분노하면서도 그 배신자를 끊임없이 갈망하는 여신의 감정선까지 매우 섬세하게 표현해냈다. 바그너 오페라 첫 도전이었는데, 카르멘에 이어 베누스도 그녀의 주요 레퍼토리에 안착할 것 같다.

엘리자베트의 레나 쿠츠너는 탄호이저로 인한 내면의 변화를 가장 심하게 겪은 캐릭터를 훌륭하게 소화했다. 2막 ‘고귀한 전당이여’에서는 청아한 리릭 소프라노의 정수를 들려주었고, 3막에서는 처절한 눈물의 기도를 노래했다.

그에 반해 탄호이저 역의 하이코 뵈르너와 볼프람의 톰 에릭 리는 아쉬운 점이 많았다. 초기에 음정도 불안했고 특히나 톰 에릭 리는 볼륨도 약했다. 그래도 하이코 뵈르너가 3막에서 부른 독백 ‘로마 설명’은 인정하지 않을 수 없다. 고난의 순례길과 좌절을 완벽히 표현했고, 깊은 절망 끝에 그는 인간이 지닌 죄악의 본성을 드러냈다. 인간의 한계를 보여주는 동시에 관용 없는 사회를 향한 비판으로도 보였다.

탄호이저는 엘리자베트의 기도와 희생으로 구원을 받아야 하지만, 엘리자베트는 거울을 깨뜨려 자신의 목을 찌르고, 탄호이저도 권총으로 스스로 목숨을 끊는다. 베누스의 후예는 성모의 모습으로 치환된다. 순례자들은 교황의 지팡이에 새싹이 돋았다는 기적을 노래하지만, 음유시인은 죽음으로써 처절한 세상과의 전쟁에서 비로소 해방되었다.

국립오페라단의 바그너 시리즈에 박수를 보낸다. 내년에는 <트리스탄과 이졸데>를 올린다고 한다. 어렵지만 꾸준한 시도들이 좋은 무대를 만들어내고 있다. 유럽 주요 극장의 뛰어난 가수들을 찾고 작품에 가장 잘 맞는 지휘자와 연출가를 초청해서 완성한 무대들의 수준이 높은 것은 당연하다. 국립오페라단이라는 이름에 걸맞은 행보가 참으로 고맙고 감동적이다.